|

|

|

|

|

www.wander-mueller.de

|

|

DAV-Wanderungen im Pfälzerwald

Inhalt

Tagesweitwanderungen

60

km-Rundwanderung um Neustadt am

Sonntag, den 7. Mai 2000

58

km-Rundwanderung südwestlich von Neustadt am

Sonntag, den 13. Mai 2001

54

km-Rundwanderung nördlich von Neustadt am

Samstag, den 25. Mai 2002

62

km-Rundwanderung am Samstag, den 15. Mai 2004

52

km-Rundwanderung am

Samstag, den 21. Mai 2005

54

km-Rundwanderung am

Samstag, den 20. Mai 2006

Monatswanderungen

Rundwanderung am 23. April 2017 Neustadt Hbf - Häuselberg - Heidelberg - Hambacher Schloß - Hohe

Loog-Hütte - Neustadt Hbf

Rundwanderung am 7. Mai 2017 Erfenstein - 3-Burgen-Rundweg mit Abstecher Wolfsschluchthütte - Wassersteine - Erfenstein

Rundwanderung am 15. April 2018 Esthal - Brunnenwanderweg West - Museumswald - Wolfsgrube - Esthal

Rundwanderung am 06. Mai 2018 Altes Forsthaus bei Esthal - Brunnenwanderweg Ost - Kl. Pflasterberg - Hengstental - Dörrenberg - Altes Forsthaus

Sonntag, den 7. Mai 2000

60

km-Rundwanderung um Neustadt

Wie

im Vorjahr genossen wir den strahlenden Sonnenschein, allerdings nur

bis zum späten Nachmittag, als wir nur knapp dem Unwetter mit

groschengroßen Hagelkörnern entgingen.

12

Teilnehmer (darunter 9 AV-Mitglieder, 6 von unserer Sektion)

marschierten um 6.00 am Bahnhof Neustadt los. 11 schafften die Tour

mehr oder weniger locker, einer nahm am Forsthaus Heldenstein den

Bus. Der Altersdurchschnitt von 51 Jahren beweist, wie wahr der

Ausdruck von den „jungen Alten“ ist.

Natur

und Kultur durften wir erleben, denn die Strecke führte uns

nicht nur durch die allgegenwärtigen Naturschönheiten des

Pfälzer Waldes, sondern auch an einigen historischen Stätten

vorbei. Zum Auftakt die Wolfsburg, dann der Loblochstein, der

Teufelsfelsen mit der schönen Aussicht und die vom Tal aus zu

erblickenden Ruinen Erfenstein, Spangenberg und Breitenstein waren

die ersten Glanzpunkte vor unserer frühen Mittagsrast am

idyllischen Helmbachweiher. An der Hornesselswiese verließen

wir das liebliche Helmbachtal, um auf teils verschlungenen Wegen zur

Hofruine am Geiskopf, einem der größten untergegangenen

Bauernhöfe im Pfälzer Wald, aufzusteigen.

Nach

einer Nachmittagsrast an der Böchinger Hütte empfing uns

einst blutgetränkte Erde am Fosthaus Heldenstein. Einige

Rittersteine und Denkmäler weisen auf die wechselvolle

Geschichte der verlustreichen Kämpfe um das Schänzel im

Revolutionskrieg 1792-97 hin. Nicht alles konnten wir besichtigen,

aber die Gräben der Schanzen mit den Rittersteinen „Verhau

vor Schanze I“ und „Hauptschanze I“ sowie den

Ritterstein „Stelle um welche General v. Pfau am 13. Juli 1794

fiel“ und die Denkmäler „Heldenstein“,

„Schwedenstein“ und „Österreicher-Denkmal“.

Die

nächsten Stationen, die Lolosruhe mit den „fünf

Steinen“ und der Sattel Suppenschüssel mit den südöstlich

vom Ritterstein teils in Kreisform im Wald versteckt liegenden langen

Steinen dienten gemäß dem Neustadter Hobbyforscher Otto

Schmid schon in der Früh- und Vorgeschichte der

Sonnenbeobachtung zur Festlegung von Kalenderdaten. Wir passierten

die Ruine der Hütte an der Hüttenhohl, von der Walter

Eitelmann in seinem „Rittersteinbuch“ ausführt, daß

sie irrtümlich als „Römerwachtstube“ bezeichnet

werde, in Wahrheit jedoch aus dem Mittelalter stamme.

Vorbei

am Bürgermeisterstein (Loogfelsen mit eingravierten Hausmarken)

erreichten wir die Hohe Loog-Hütte, wo freundliches

Hüttenpersonal uns noch nach Feierabend „vorm Verdursten

rettete“. Die letzte historische Stätte dieses langen

Wandertages, der Franzosenfels auf dem Nollenkopf, erinnerte uns an

die wundersame Errettung Neustadts durch Kunigunde Kirchner, die 1688

den französichen Kriegskommissar de Werth mit ihrer Schönheit

bezirzte. Die letzte schöne Aussicht genossen wir vom

Zigeunerfelsen. Die Abendsonne zauberte von der durch den

Gewitterregen dunstverhangenen Landschaft ein friedliches Bild. Auch

konnten wir dank der neuerlichen Freilegung der Ringmauern die

beachtlichen Ausmaße der Wolfsburg bestaunen. Der Kreis schloß

sich; wir erreichten den Bahnhof um 20.30 Uhr.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sonntag, den 13. Mai 2001

58

km-Rundwanderung südwestlich von Neustadt

Zum

dritten Mal 12 Teilnehmer, darunter 3 „Power-Frauen“. Zum

ersten Mal kein Ausfall, obwohl diese Tour mit rund 2.300 Metern

Höhendifferenz eine echte Herausforderung war. Kein Wunder, da

die Besteigung von 5 Bergen auf dem Programm stand, darunter die

beiden höchsten des Pfälzerwaldes, Kalmit (672,6 m) und

Kesselberg (661,8 m), und der vierthöchste, der Hochberg (635,3

m). Bei dieser Leistung möchte ich mal die Teilnehmer aus

unserer Sektion nennen: Isolde und Lothar Deck, Barbara Lang, Robert

Nabinger, Thomas Oppenheimer, Winfried Stöckl und meine

Wenigkeit. Wir hatten jedoch ideale Wettervoraussetzungen: Herrlicher

Sonnenschein, nicht zu heiß, trockene Luft, und meistens wehte

ein leises Lüftchen.

Obwohl

für Pausen nur wenig Zeit blieb, konnten wir uns einiges

anschauen: Am Königsberg die „Bruderhäuschen“

genannte Eremitage wohl aus dem 16. Jahrhundert, den Eingang zur 40 m

langen und 12 m tiefen Heidenlochhöhle, von der ich einen

Querschnitt zeigen konnte. Lothar Deck führte uns noch zum

„Dampfloch“, aus dem bei niedrigen Temperaturen warme

Luft ausströmt, die durch Kondensation eine gut sichtbare

Dampfsäule bildet. Obwohl von den Hünengräbern und

Ringwällen auf dem Königsberg nicht mehr viel zu sehen ist,

beeindruckt die Tatsache, auf einem so historischen Boden zu stehen.

Immerhin geht diese Besiedlung bis in die Hallstattzeit (1200 bis 550

v.Chr.) zurück. Vermutlich residierte hier sogar ein keltischer

König, worauf der Name des Berges zurückzuführen ist.

Ob

der Jakobspfad zwischen Hellerplatz und Totenkopf tatsächlich

Bestandteil der berühmten Jakobswege war, ist anzuzweifeln.

Meinen Zweifel mußten jedoch wir alle gleich hinter dem

Johannesbrunnen (südlich Totenkopf) büßen, denn ein

dummer „Verlaufer“ bescherte uns zusätzliche 3 km zu

den 55 km laut Programm. Aber entschädigt wurden wir wieder

durch wunderschöne Pfade: Hohlwege ins Sauermilchtälchen,

Pfädchen am romantischen Triefenbach entlang, Natur pur beim

Überschreiten des Kesselbergrückens.

Die

Gletschermühlen auf dem Kesselberg haben nie einen Gletscher

gesehen, aber diese Felsen sind so schön glatt geschliffen, daß

man ihre Form offenbar bereitwillig der Eiszeit zuschrieb. Die runden

Vertiefungen in den Felsen (Kessel) waren namengebend. Am Kohlplatz

erinnerte uns ein Ritterstein an die Rückzugsgefechte des

Bataillons von Schladen nach der verlorenen Schlacht am Heldenstein

gegen die Franzosen im Revolutionskriegsjahr 1794. Unseren Berg Nr.

3, den Frankenberg, ziert eine gleichnamige Burgruine, von der

allerdings fast kein Gemäuer mehr erhalten ist. Imposant sind

jedoch die erstaunlich glatten Wände der in den Fels gehauenen

Räume und des Halsgrabens.

Obwohl

wir angemeldet waren, geruhten die Wirtsleute der Amicitiahütte

einen Betriebsausflug zu machen. Aber wir konnten uns mit

Mitgebrachtem bestens selbst versorgen. Büßen mußten

wir jedoch ein zweites Mal, denn der sehr steile Kreuzweg von der

Kropsburg nach St. Ottilia nach bereits über 35 km Fußmarsches

erforderte viel Kondition. Aber die Belohnung folgte postwendend:

Wunderschöne schmale Pfade mit viel Heidelbeergrün führten

uns über den Hochberg. Am Schorlestumbe versuchte ich

Wiedergutmachung für den vorerwähnten Umweg mit einer

trockenen Rieslingschorle. Da der Hochberggipfel so flach ist, daß

man ihn gar nicht erkennt, ziert eine von uns noch erhöhte

Steinpyramide die höchste Stelle.

Auf

mehrheitlichen Wunsch legten wir an der PWV-Hütte An den Fichten

nochmals eine Rast ein. Danach genossen wir noch den romantischen

Wolselbachlauf und das Felsenmeer auf dem Hüttenberg (591,2 m),

den ich als „Vorberg“ der Kalmit bei den 5

Bergbesteigungen gar nicht mitgerechnet habe. Nach schönen

Fernblicken von Sühnekreuz und Bergstein kamen wir durch die

zusätzliche Rast verspätet um 21.00 Uhr müde aber mit

unserer Leistung zufrieden am Bahnhof in Neustadt an. Nächstes

Jahr wird’s leichter. Versprochen!

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Samstag, den 25. Mai 2002

54

km-Rundwanderung nördlich von Neustadt

Der

Wetterbericht war einfach zu schlecht. Dennoch kamen noch 8

Teilnehmer zusammen, alle von unserer Sektion. Und wir wurden

belohnt. Es tröpfelte nur ein paar mal; das war nicht der Rede

wert. Und am späten Nachmittag verwöhnte uns sogar noch die

Sonne.

Exotische

Bäume begrüßten uns am Haardtrand. Erwähnen

möchte ich den herrlichen Blick vom Haardter Treppenweg auf die

von Libanon-Zedern umrahmte Hüllsburg. Und noch den weniger

bekannten größten und ältesten Speierling Neustadts

am Kübelweg in der Nähe des Bienenstandes.

Dann

ging’s bergauf, vorbei an den Mauerresten eines ehemaligen

Klosters hinauf zum Bergstein mit schöner Aussicht. Vorbei an

Weinbiet und Hinterem Langenberg erreichten wir die Alte Schanze. Der

dortige Ritterstein erinnerte uns an die Kriegstage im Jahr 1794, wie

dies schon bei unseren Wanderungen in den Jahren zuvor die

Rittersteine am Schänzel (Steigerkopf) und am Kohlplatz taten.

Eine Senke hinauf, um den wenig schönen Weg (blau-weißer

Strich) zu vermeiden, gelangten wir zum Vorderen Stoppelkopf.

Der

Blick vom Hinteren Stoppelkopf ist leider von Bäumen weitgehend

versperrt. Im Zwerlebachtal, dessen Ausgang durch den Kurpfalzpark

versperrt ist, habe ich noch nie einen Wanderer angetroffen. Am

Kaisergärtchen legten wir unsere 2. Rast ein. Von dem lustigen

Namens-Dreiklang Jagdhaus Schaudichnichtum, Forsthaus

Kehrdichannichts und Wachturm Murrmirnichtviel ist leider nicht mehr

viel zu sehen. Vom ersteren stehen nur noch spärliche Reste der

Grundmauern, beim letzteren wurden diese Reste wieder ein wenig

restauriert. Vom Forsthaus Kehrdichannichts, dem ein prunkvolles

Jagd- und Lustschlößchen aus dem Jahr 1722 voranging, ist

deshalb nicht mehr viel zu sehen, weil das Gelände versperrt und

auch der Ritterstein nicht mehr zugänglich ist.

Vorbei

an der Alten Schmelz, durchs Kleine und Große Sommertal kamen

wir zur Ruine Schloßeck. Nach einhelliger Meinung der

Historiker wurde diese Burg aus dem Ende des 12. Jahrhunderts nie

vollendet und damit auch nie bewohnt. Schön anzusehen das von

Prof. Mehlis wiedererrichtete eigentümlicherweise in die

Schildmauer hineingebaute romanische Portal. An der Papierfabrik

Schleipen verließ uns ein Teilnehmer, und das „Häuflein

der 7 Aufrechten“ marschierte weiter zur Hardenburg.

Diese

zu besichtigen hätte zuviel Zeit gekostet, daher ging’s

gleich weiter am Schlangenweiher vorbei ins liebliche Hammelstal und

auf einem wunderschönen schmalen Pfad entlang der Moos-Dell zum

Weißen Stein. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Steines

hat mit weißer Farbe nichts zu tun, sondern mit Grenzweisung.

Bezeichnenderweise steht auf der Karte noch in Klammern

„Streckarsch“. Denn bei den früheren Grenzbegehungen

wurden Knaben gepritscht, d.h. sie wurden über den Stein gelegt

und bekamen vom Pritschmeister leicht den Hintern versohlt, damit sie

sich die Grenze merken sollten.

Im

Oppauer Haus schmeckte einigen von uns das erste Bier des Tages,

andere zogen Kaffee und Kuchen vor. Köstlich, nach fast 40 km

Wanderung! Aber weiter ging’s, vorbei am Vorderen Langenberg,

zum Spielstein, einer fast ebenerdigen Felsplatte mit 3 eingravierten

Sicheln und Würfeln. Vorbei an Stabenberg und Plattenberg

gelangten wir über Gimmeldingen und durch Weinberge zum

Rosengarten und schließlich kurz nach 20 Uhr zum Ausgangspunkt

Bahnhof. Noch schnell ein Gruppenfoto, und die müden Häupter

wandten sich heimwärts.

Ein

Nachwort möge mir gestattet sein. Viele schöne Pfade,

Forst- und markierte Wanderwege nahmen wir unter die Füße.

Einige von mir extra ausgesuchte Wege sind so schön

heidebewachsen, daß nur 2 Fahrspuren den Bewuchs trennen. Aber

leider wurde durch den Holzeinschlag einiges verunziert. Immer

größere Maschinen und Fahrzeuge nehmen immer weniger

Rücksicht auf die Natur und die sich an ihr erfreuenden

Wanderer.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Samstag, den 24. Mai 2003

54

km-Rundwanderung nordwestlich von Neustadt

Wieder

12 Teilnehmer, obwohl einige „alte Hasen“ nicht dabei

waren; dafür kamen 6 neue. Wieder herrliches Wetter; das für

den Nachmittag vorhergesagte Gewitter kam erst in den späten

Abendstunden.

Los

ging’s über den Sonnenweg zur allen bekannten Wolfsburg.

Weniger bekannt dürfte die Sage sein, nach der einstmals ein

dort hausender Raubritter seinen Pferden die Hufeisen verkehrt herum

aufschlagen ließ, um seine Verfolger in die Irre zu führen.

- Nahe Lindenberg unternahmen wir einen kleinen Abstecher zum 1841 zu

Ehren König Ludwig I errichteten Loblochstein.

Von

Lambrecht nach Lambertskreuz führte uns das „Lellebebbelpädel“,

dessen kuriosen Namen zu erklären viel Spaß bereitet. Nach

Fertigstellung dieses Pfades vor dem 1. Weltkrieg meinte der Erbauer

zu seinem körperlich besser als geistig bemittelten Helfer bei

der Suche nach einem Namen: „Ach nennen mern grad nooch dir!“

Von

der Kreuzung Sieben Wege gelangten wir zum Fuß des

Drachenfels-Südfelsens. Ein schmaler Pfad führte uns um die

imposante Felslandschaft der Südwestecke herum, wo es laut

Wanderkarte eine römische Burgfestung gab. Auf dem Westfelsen

genossen wir die herrliche Aussicht bis zum Donnersberg.

Nach

dem Abstieg zum Saupferch ging’s wieder hinauf, vorbei an der

Wüstung Stüterhof, wo die Leininger Grafen einst eine

Pferdezucht betrieben. Im Glastal erinnert ein Ritterstein mit der

Inschrift „Ruinen alte Glashuette und Forsthaus alte

Glashuette“ an die Glasherstellung im 18. Jahrhundert.

In

Weidenthal widerstanden wir erfolgreich den Verlockungen eines

Volksfestes und marschierten zügig weiter zur

Wolfsschluchthütte, wo wir uns allerdings eine Mittagsrast nicht

nehmen ließen. Ein schöner Weg führte uns am

idyllischen Breitenbach entlang nach Breitenstein. Dort nahmen wir

Abschied von 4 Wanderern, die immerhin 37 km geschafft hatten. Es muß

einmal gesagt werden dürfen: Respekt vor denen, die mitmachen,

auch wenn sie nicht sicher sind, die ganze Strecke durchzustehen. Das

ist doch besser als von vornherein zu Hause zu bleiben. Und -

auch 37 km sind eine respektable Leistung!

Auf

dem Drei-Burgen-Rundweg gelangten wir zum ehemaligen Stutgarten der

Burg Spangenberg. Interessant die Einfriedung der Pferdekoppel mit

ursprünglich 215 riesigen bis zu 3 Meter hohen und 1,5 Tonnen

schweren Sandsteinpfosten, von denen etwa noch die Hälfte

vorhanden ist. 7 Stück wurden restauriert, wieder aufgestellt

und mit Holzquerstangen versehen, so dass man sich ein gutes Bild von

der damaligen Einfriedung machen kann.

Von

der Ruine Spangenberg gelangten wir, nicht wie in der Sage über

eine lederne Brücke zur Burg Erfenstein, sondern auf

Wanderpfaden hinunter zum Ort Erfenstein und wieder hinauf zur

Hellerhütte. Da wir gut in der Zeit lagen, genehmigten wir uns

eine längere Pause, die mit einigen „kreisenden Schoppen“

(der Hitze entsprechend nur Schorle) verschönert wurde.

Natürlich

fiel es schwer, die müden Glieder für die letzten 10 km zu

erheben. Aber an dem Grenzfelsen Breite Loog gab es bereits wieder

eine kleine Pause, um den freigelegten und restaurierten Dreimärker

zu betrachten. Er könnte viel erzählen, so z.B. von den

blutigen Streitigkeiten bei der Grenzbegehung im Jahre 1748, die mit

einem Toten und etwa 20 Verletzten endeten. Damit der Felsen sauber

gehalten werden kann, hat die Ortsgruppe Lambrecht des

Pfälzerwald-Vereins einen Besen aufgehängt. Dazu gibt es -

nein, kein Gipfelbuch, aber ein Besenbuch - ein wirklich humorvoller

Einfall.

Nächste

Station: Kaisergarten. Hier feierten die Lambrechter u.a. 1804 ein

befohlenes Fest anlässlich der Kaiserkrönung Napoleon I.

Daher der Name Kaisergarten. - Vorbei an der Hauberanlage, wo der

Neustadter Ehrenbürger Ludwig Heinrich Hauber seiner Frau

Karoline ein Denkmal gesetzt hat, erreichten wir um halb neun den

Neustadter Bahnhof.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Samstag, den 15. Mai 2004

62

km-Rundwanderung

Eine

Wanderung der Superlative! Bestes Wanderwetter, Sonnenschein, aber

nicht heiß. Kein Ausfall, alle 10 Teilnehmer erreichten sogar

früher als geplant wieder den Ausgangspunkt Bahnhof. Die

Rucksackapotheke wurde nicht gebraucht. Mit 62 km die längste

Tour, und mit 55,9 Jahren der höchste Altersdurchschnitt der

Teilnehmer seit 1999, seit ich die Ehre habe, die

Tagesweitwanderungen zu führen. Aber leider war erstmals keine

Frau dabei. Zwei Nicht-DAV-Mitglieder wurden durch die Zeitung

informiert. Den Pressewart wird's freuen. Auch ein Mitglied der

Sektion Ludwigshafen nahm teil.

Zahlreiche

idyllische Bäche waren über große Strecken unsere

Begleiter: der Bach im Heidenbrunnertal, die Bäche Argenbach,

Speyerbach, Erlenbach, der Bach, der vom Locheck herunterkommt, dann

Miedersbach, Helmbach, Kohlbach, der Bach, der uns ins Birkental

führte, und schließlich noch die Bäche im Finstertal

und Kaltenbrunner Tal. Viel Natur pur war zu schauen, wobei das

Plätschern, Murmeln und Gurgeln der Bäche in unseren Ohren

klang. Viele Bäche sind aufgrund der bis Anfang des 20. Jhdts.

betriebenen Flößerei in Sandsteinmauern gefasst. Die

Stauwerke und Stauseen (Wooge oder Klausen genannt) sind ebenfalls

Relikte aus jener Zeit. Selbst der kleine Erlenbach, dessen

Sumpfdotterblumen in voller Blüte standen, diente der Flößerei.

Aber auch viele natürliche Bachläufe erfreuten unser Auge.

Besonders der Miedersbach hat sich im Wiesen- und Moosgelände in

vielen Windungen seinen Weg gesucht, wobei sich Inselchen und kleine

Moore gebildet haben. Ein lieblicher Anblick!

Am

Gedenkstein für den Pfälzerwäldler Ludwig Fischer

unweit vor der Hellerhütte hielten wir kurz inne. - Die fast

allen Teilnehmern noch nicht bekannte Erdspalte in der Nähe des

Studerbildes ist keine Aufsehen erregende Sehenswürdigkeit. Nur

einige Meter tief und etwa 40 cm breit. Aber es war interessant zu

lauschen, wie ein hinabgeworfener Stein einige Sekunden lang

weiterkullerte, so dass man davon ausgehen kann, dass sich diese

Spalte noch im Berg fortsetzt.

Einen

Ritterstein am Wege möchte ich erwähnen: "Hecker-Brücke".

Unter Anführung eines beherzten Appenthaler Bürgers, der

nach dem badischen Freischärler Friedrich Hecker aus dem

Revolutionsjahr 1848 den Beinamen Hecker erhielt, wurde der Bau

dieser Brücke durch eine "Revolution" der Bürger

ertrotzt. - Eine Schmunzel-Story ist auch aus Appenthal überliefert:

Ludwig I. von Bayern besuchte mit seiner Mätresse Lola Montez

dort einen Freund. Einem sittenstrengen hohen geistlichen

Würdenträger soll der König geantwortet haben:

"Bleiben Sie bei Ihrer Stola, ich bleib bei meiner Lola".

In

Speyerbrunn legten wir auf den zur Quelle des Speyerbaches

hinabführenden Steintreppen eine wohlverdiente Mittagsrast ein.

- Lange schon bevor wir den Helmbachweiher erreichten, versprach ich

eine Rast am dortigen Kiosk und an der Totenkopfhütte. Leider

war der Kiosk geschlossen. Aber von freundlichen Ausflüglern,

die gerade Spieße grillten, bekamen wir eine schmackhafte

Kostprobe. Laut Zeitplan mussten wir die Totenkopfhütte um 18.20

Uhr erreichen. Ich fürchtete, gesteinigt zu werden, sollte auch

sie geschlossen sein. Der "Speedy-Trupp" eilte voraus und

konnte die Wirtsleute gerade noch rechtzeitig am Abschließen

der Hütte hindern. Es war für alle eine Ehrensache, das

freundliche Angebot der PWV'ler, im Auto mitfahren zu dürfen,

abzulehnen. Aber die Mehrheit wollte nicht nochmals von einer Rast

die müden Glieder erheben müssen, so dass wir der

Kaltenbrunner-Hütte die kalte Schulter zeigten und zum Bahnhof

durchmarschierten.

Noch

schnell ein Gruppenfoto, und die meisten versprachen, das nächste

Mal wieder dabei zu sein.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Samstag, den 21. Mai 2005

52

km-Rundwanderung

18

Teilnehmer - Rekord! Und das trotz der schlechten Wettervorhersage.

Aber wir hatten riesiges Glück. Regenschutz brauchten wir erst

gegen Schluss am Weinbiet. Allerdings war es unangenehm schwül.

Durch eine Streckenverkürzung kamen statt 54 "nur" 52

km zusammen. Aber 52 km,. die es in sich hatten, denn der Höhenmesser

addierte knapp 2.000 Meter Höhendifferenz. Es ging ständig

bergauf und -ab.

Eine

Teilnehmerin wollte sowieso nur eine Teilstrecke laufen. Die

verbliebenen 17 hielten alle bravourös durch, davon 11 DAV'ler

aus unserer Sektion: Margarete Kilgus - die Henne im Korb -, Thomas

Böhmer, Ottmar Hery, Klaus Koppenhöfer, Robert Nabinger,

Rainer Nett, Thomas Oppenheimer, Herbert Schmitt, Peter Seckinger,

Winfried Stöckl und meine Wenigkeit. Erwähnen möchte

ich noch meinen 13-jährigen Enkel, nicht nur weil der Opa stolz

auf ihn ist, sondern weil ich hoffe, dass er die Jugend motivieren

kann. Also ihr Jungen, mitgemacht das nächste Mal! Weitwandern

stärkt die Kondition fürs Hochgebirge!

Nach

Überqueren von Stabenberg und Eckkopf bot sich unseren Augen der

imposante Tiefblick vom oberen Rand des Südbruchs des

stillgelegten Forster Basaltsteinbruchs hinunter auf den "Kratersee".

Eigentlich ist das Gelände abgesperrt, doch der Zaun ist

lückenhaft. Aber Nachahmer, aufgepasst! Nicht zu nah an den Rand

treten, er könnte abbrechen.

Hinunter

ins Wachenheimer Tal, hinauf zum Hexenstein und das Poppental

querend, erreichten wir Seebach. Die Sandsteintafeln im Lapidarium

des bereits 1136 erstmals erwähnten ehemaligen

Benediktinerinnenklosters St. Laurentius berichten ohne Angabe der

Gründe von einer Zerstörung im Jahre 1472. Bei meinen

Recherchen stieß ich auf den Kurfürsten Friedrich I., der

aufgrund einer von vielen Fehden 1471 bei einer Belagerung des

leiningischen Bad Dürkheims sein Feldlager im Kloster aufschlug.

Dabei wurde das Langhaus der Kirche so sehr beschädigt, dass es

renoviert werden musste. Der aus einem Faltblättchen über

die nunmehr protestantische Kirche zitierte Satz "Während

der Belagerungszeit lockert sich die strenge Zucht im Nonnenkloster"

verfehlte seine erheiternde Wirkung nicht.

Der

römische Steinbruch Kriemhildenstuhl aus dem 2. bis 3.

Jhdt.n.Chr. weist viele Inschriften und Steinmetzzeichen der in Mainz

stationiert gewesenen 22. Legion aus. Bei den Nazis fiel der

pfälzische Archäologe Friedrich Sprater in Ungnade, da er

keine keltisch-germanische Kultstätte, sondern zweifelsfrei nur

einen römischen Steinbruch erkennen konnte.

Nächster

Höhepunkt: der Heidenmauer genannte keltische Ringwall in Form

eines gespannten Bogens aus der Zeit um 500 bis 400 v.Chr. Dort gibt

es zwei aktuelle Ausgrabungsstätten: Eine vom Haupttor im Osten

und eine direkt oberhalb des Kriemhildenstuhls, wo man laut Aussage

des Grabungsleiters außer Mauern noch keine Gegenstände

gefunden hat, da die Latenezeit (550 - 10 v.Chr.) offenbar tiefer

liege.

Vorbei

an der Kaiser-Wilhelm-Höhe wanderten wir ein Stück am

Ringwall entlang und konnten uns so die gewaltigen Dimensionen des

damals bis zu 11 m hohen Walls gut vorstellen. Nach Aufsuchen eines

keltischen Hügelgrabes und kurzem Halt amTeufelsstein, einem

angeblich germanischen Kultplatz, gönnten wir uns eine

ausgedehnte Halbzeitrast an der PWV-Hütte an der Weilach.

Hinauf

und hinunter ging's weiter immer munter: Peterskopf mit Bismarckturm,

Isenachtal, Hardenburg, Dicke Eiche, Hammelstal, Weißer Stein,

Rotsteig, Silbertal. Im dortigen Forsthaus zischten die ersten Biere

des Tages vor dem direkten Anstieg zum Weinbiet. An der Terrasse Dr.

Welsch empfing uns der Rheinpfalz-Pressefotograf, der unseren müden

Mienen ein Lächeln abzwang. Spät, Viertel vor neun,

erreichten wir glücklich den Bahnhof.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Samstag, den 20. Mai 200654

km-Rundwanderung

Erstmals

in 8 Jahren kein Wetterglück. Und dennoch neuer Rekord: 21

Teilnehmer; einer ging nur eine Teilstrecke mit, ein zweiter musste

wegen angeschlagener Gesundheit aufgeben, 19 kamen wohlbehalten ins

Ziel, darunter 3 Power-Frauen. 4 Teilnehmer hatten wir der

bevorstehenden Mâcon-Wanderung zu verdanken. Abgesehen von

meinem 14-jährigen Enkel war der jüngste Teilnehmer 37

Jahre alt, bei einem Altersdurchschnitt von 50 Jahren. Wo bleibt die

Jugend?

Auf

dem Heidelberg bei Hambach, den wir überschritten, sind noch

Ringwälle aus dem Spanischen Erbfolgekrieg erhalten. Hierzu sei

kurz bemerkt: Der letzte spanische Habsburger, Karl II, ein

infantiler Krüppel, der 1700 starb, hatte in seinem Testament

Philipp von Anjou auf Betreiben Ludwigs XIV als Gesamterben

eingesetzt. Das widersprach der englischen Gleichgewichts- und der

habsburgischen Machterhaltungspolitik. Wegen des absehbaren Krieges

wurde auf deutscher Seite schon vor seinem Beginn 1701 eine

Verteidigungslinie aufgebaut. Der nicht umkämpfte

vorderpfälzische Teil dieser Linie nördlich der

französischen (!) Festung Landau reichte vom Heidelberg über

Speyerdorf und entlang des Speyerbaches bis Speyer. Man wollte damit

eine nochmalige Verwüstung der Pfalz wie im erst 1697 beendeten

Pfälzischen Erbfolgekrieg vermeiden.

Auf

dem nächsten Heidelberg sahen wir noch alte

Grundstücks-Parzellen, die vom früheren Obstanbau

herrühren, mit dem sich die damals recht armen St. Martiner

Winzer ein Zubrot verdienen konnten. Ein winziges Stück

Steinwall soll der Rest eines keltischen Ringwalles sein. Auf seinem

Freizeitgelände hat ein St. Martiner Bürger phantasievoll

die "Ruine Heidelberg" geschaffen.

Kalt

war's. Wir froren während der kurzen Rast im zugigen Vorbau der

St. Anna-Hütte, die wir über Werderberg, Villa Ludwigshöhe

und Schweizer Haus erreichten. Der steile Aufstieg zu den

Teufelsfelsen konnte uns ein wenig erwärmen, aber dann kam zur

Kälte noch der Regen hinzu. Vorbei am Waldhaus Drei Buchen, die

Ruine Meistersel auslassend, strebten wir durchnässt dem

Lambrechter Naturfreundehaus zu. Eine warme Suppe war das Beste, um

die Lebensgeister wieder zu wecken.

Beim

Verlassen des Hauses "schüttete es aus allen Rohren".

Wir beschlossen daher mehrheitlich, ab Helmbach den kürzesten

Weg nach Hause zu gehen. Doch, welch Wunder, in Helmbach schien

plötzlich die Sonne. Der "Ausrede" beraubt, kamen wir

nicht umhin, die vorgegebene Route einzuhalten. Über die

Wolfsgrube bei Schwabenbach, die Wolfsschluchthütte rechts

liegen lassend, erreichten wir Esthal, und uns erreichte das

Unwetter. Auf die beiden Burgruinen Erfenstein verzichtend, eilten

wir das Erfensteiner Tal hinab. Wir hatten Glück, in diesem Tal

gab es keinen Windbruch. Der letzte Aufstieg, rund 300 Höhenmeter

zur Hellerhütte im stömenden Regen, war nochmals ein hartes

Stück Arbeit. Welch Glück, die Hütte war gegen 19.00

Uhr noch nicht geschlossen. Ein Blick auf meinen Höhenmeter

verriet: 2000 Höhenmeter im Anstieg hatten wir bewältigt.

Und das bei diesem Wetter!

Und

dann kam als versöhnender Abschluss nochmals die Sonne hervor.

Bezaubernd anzuschauen, wie die sanften Strahlen der untergehenden

Sonne den dampfenden Wald durchfluteten. Spät erreichten wir den

Bahnhof kurz nach 21.00 Uhr.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Berichte über die von mir geführten

Monatswanderungen

Fotos im Bild großklicken (außer einigen Schildern)

Rundwanderung am 23. April 2017

Route:

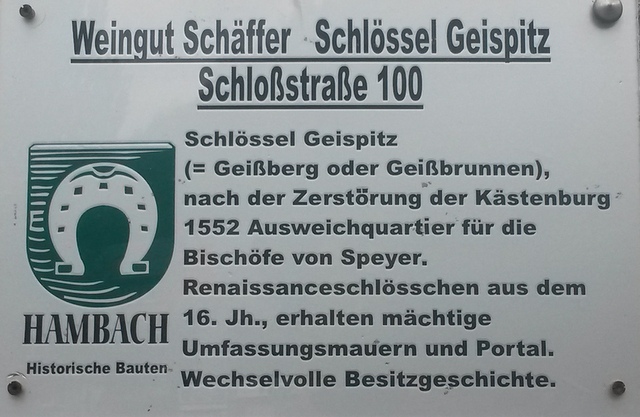

Neustadt Hbf - Häuselberg - Heidelberg - Schlössel Geispitz -

Hambacher Schloß - Diedesfelder Wetterkreuz - Hohe

Loog-Hütte - Grünes Bänk'l - Neustadt Hbf

Kartenmaterial:

Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000

Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010

-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-

Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24

Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.

Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000

Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013

Literatur: Paul

Habermehl, Tore, Türme und Kanonen - Neustadt und seine

Befestigungsanlagen, 2010, ISBN: 978-3-00-033162-6 (maßgebendes

Kapitel: Neustadt im Spanischen Erbfolgekrieg 1701 -1714)

Punkt 9 Uhr starteten

wir unsere Wanderung mit nur 6 Teilnehmern. Einige stießen

später noch hinzu, sodass letztendlich doch noch 13

Wanderer zusammenkamen. Unser erstes Ziel war der kaum bekannte

Häuselberg, ein unter Naturschutz stehendes Wäldchen, das wir

an seiner Nordseite über Privateigentum vom Römerweg aus

erreichten. Wie erwartet, begegneten wir hier keinem Menschen. Den

Südteil des Wäldchens, der mir als Klosterwald bekannt ist,

durchziehen einige schön hergerichtete und auch mit Stufen

versehene Pfade. Im 2. Weltkrieg wurden am Südwestende einige

Plätze für Flakstellungen geschaffen. Einen solchen

betrachteten wir, bevor wir wiederum über Privatgelände nach

Süden zur Enggasse abstiegen. Dank der Genehmigungen der

Privateigentümer ersparten wir uns Umwege mit Asphalttreterei.

Auch gehe ich davon aus, dass vor der Bebauung direkte öffentliche

Zugänge von Nord und Süd vorhanden waren. Somit kamen wir

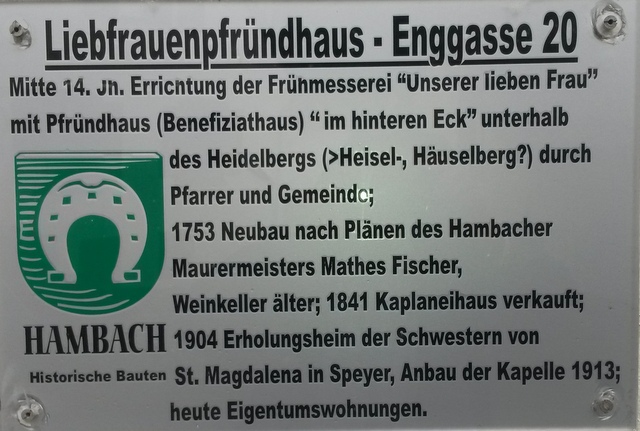

alten Wegspuren etwas näher. Auch bestand mit Sicherheit ein

direkter Zugang vom ehemaligen Liebfrauenpfründhaus in der

Enggasse 20 aus. Die Klosterstraße stößt direkt auf

diesen Gebäudekomplex, der heute aus Eigentumswohnungen besteht.

Ein Schild verrät, dass es sich um die Mitte des 14. Jh.

errichteten Frühmesserei "Unserer lieben Frau" mit Pfründhaus

handelt. Der Frühmesser

war laut Wikipedia ein katholischer Priester, der als Inhaber von aus

Stiftungerträgen finanzierten Pfründen regelmäßig

die Frühmesse vor Arbeitsbeginn der Bevölkerung zu

zelebrieren hatte. Dass es hier ein Kloster gab, steht weder auf dem

Schild, noch konnte ich es trotz vieler Recherchen herausfinden. Aber

es gibt die Klosterstraße und den Klosterbrunnen vor dem

Haus Nr. 4. Ich versuche weiterhin zu recherchieren.

|

Das Pfründhaus - Foto: Uwe Rinka

|

Wir wanderten weiter über den Kirchbergweg bis zu der Stelle, wo

die Holzgasse heraufführt. Genau dort wurde 1701 eine Schanze

errichtet, die zu dem Befestigungswall aus dem Spanischen Erbfolgekrieg (1701 - 1714) gegen französische Angriffe

gehörte, der von Speyer kommend am Speyerbach entlang bis

Speyerdorf und weiter über die Guttingsche Mühle, parallel

zum Horstweg, entlang der Weinstraße und den Holzweg hoch zum

Kirchbergweg führte. Dort verzweigte sich der Wall und verlief den

steilen Hang zu dem länglichen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Heidelberg hinauf. Letzterer wurde ringsherum mit

einem

Wall und Batteriestellungen befestigt. Unten am Kirchbergweg ist

aufgrund der Errichtung von Trockenmauern für den

Weinbau davon nichts mehr zu sehen. Aber auf der Südhälfte des Heidelberges gibt

es noch nennenswerte Reste, die wir uns anschauten. Dazu stiegen wir

die Holzgasse hoch. Nach einem Links-Rechts-Abzweig geht es

geradeaus hoch, zunächst auf eindeutigem Weg. Dann muss man weglos

auf teils rutschigem Boden hinaufsteigen. An oder bei der gut

erkennbaren Saukuhle stößt man auf die Ringbefestigung. Wir

gingen ein paar Schritte links, also auf der Ostseite des Heidelberges

in südlicher Richtung, und

entdeckten einen der beiden Zweige

des den Hang heraufführenden Walles, der eigentlich ein Doppelwall

ist. Noch deutlich zu sehen sind zwei dicht nebeneinander parallel

verlaufende Erdwälle mit einem Graben dazwischen. Siehe Foto unten

links. In natura sind die Wälle deutlicher zu erkennen als auf den

Fotos. Aber in der Vergrößerung müsste es deutlich

genug sein. Diese Karte zeigt die Befestigungslinie von Speyerdorf bis zum Heidelberg.

Wir machten eine kleine Pause, in der ich die Entstehungsgeschichte erläuterte. Der letzte spanische Habsburger, Karl II, ein

infantiler kinderloser Krüppel, hatte in seinem Testament

auf Betreiben Ludwigs XIV dessen Enkel Philipp

von Anjou als Gesamterben

eingesetzt. Das widersprach der englischen Gleichgewichts- und der

habsburgischen Machterhaltungspolitik. Wegen des schon vor dem Tod des

Königs im Jahre 1700 absehbaren Krieges

wurde auf deutscher Seite 1701 eine

Verteidigungslinie aufgebaut, deren vorderpfälzischer Teil,

wie oben beschrieben, von Speyer zum Heidelberg führte. Man wollte damit

eine nochmalige Verwüstung der Pfalz wie im erst 1697 beendeten

Pfälzischen Erbfolgekrieg vermeiden. Man

beachte, dass Landau damals zu Frankreich gehörte. Es

wurde 1702 von kaiserlichen Truppen unter dem Oberbefehl des

Markgrafen Ludwig von Baden erobert. Er wurde Türkenlouis genannt,

da er an den siegreichen Kriegen gegen die Türken

maßgeblichen Anteil hatte. Man muss bedenken, dass das

Kaiserreich durch den Großen Türkischen Krieg, der erst 1699

endete, sehr geschwächt war. - Ich merkte noch an, dass der

Erzherzog Joseph, Sohn des Kaisers Leopold I, zur Übernahme des

offiziellen Oberbefehls mit seinem gesamten Hofstaat in 77 Kutschen

anreiste. Die Kutschen neuartigen Typs wurden Landauer genannt,

über deren Namensherkunft es verschiedene Versionen gibt. Eine

davon ergibt sich aus dieser Reise. - 1703 eroberten die Franzosen Landau

zurück. Während der Belagerungszeit überrannten sie den

Befestigungswall südlich von Neustadt und nahmen die Stadt ein. Siehe auch Wikipedia: Spanischer Erbfolgekrieg.

Links: Reste des vom Kirchbergweg heraufführenden Walls - rechts: Die Ostseite des Walls auf dem Heidelberg

Nur ein paar Schritte weiter steht unterhalb des Walles das 1717 von

Hambacher Winzern errichtete Wetterkreuz, das Unwetter abwehren sollte.

Die auf seinen Balken verteilten Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben

des Benediktussegens. Ein mir unbekannter Autor hat das Wetterkreuz wie folgt beschrieben: Seite 1 Seite 2. Siehe auch Wikipedia.

Wir gingen auf der oberen Kante des noch deutlich ausgeprägten Walles

weiter Richtung Süden (Foto oben rechts) bis zur Südspitze

mit einer

Bank über einem Steinbruch. Von dort hat man einen wunderbaren

Blick auf das Hambacher Schloß. Nun wandten wir uns auf der

Westseite nach Norden. Wir gingen jetzt nicht mehr direkt auf der

Oberkante, sondern ließen den Wall etwas weiter links liegen. Da

der mittlere Teil des Walles etwas zurückgenommen und somit

eingebuchtet ist, querten wir nun den Wall an der Stelle, wo er nach

rechts schwenkt. Nach wenigen Metern schwenkt er wieder nach links, was

auf dem Foto unten rechts festgehalten ist. Dann stiegen wir nach

links auf einem steilen Trampelpfad ab, um schließlich in der

Schloßstraße die Ruine Schlössel Geispitz zu

erreichen, von der hauptsächlich noch die hohe Stützmauer

erhalten ist. Geispitz, das Hambacher Schloß und die Stadt

Neustadt waren Teil dieser letztendlich nutzlosen

Befestigungsstrategie.

Links: Das Hambacher

Schloß vom Süden des Heidelberges aus gesehen (Foto:

Uwe Rinka) - rechts: Westteil des Walles auf Höhe der Einbuchtung.

Links: Das Wetterkreuz

auf dem Heidelberg - Mitte: Das Diedesfelder Wetterkreuz (beide Fotos:

Uwe Rinka) - rechts: Tafel an der Mauer der Ruine

Über Freiheits-

und Handwerkerpfad erreichten wir den Parkplatz des Hambacher

Schlosses. Der Forstweg Richtung Klausental brachte uns bis kurz vors

Zeter Berghaus. Da nahmen wir rechts den steilen Weg aufwärts, um

zu dem linkerhand stehenden Diedesfelder Wetterkreuz zu gelangen.

Dieses sollte denselben Zweck erfüllen wie das Kreuz über

Hambach, nämlich böse Wetter abwehren. Von hier hat man

einen schönen Blick über die Rheinebene. Ein uriger schmaler

Pfad führte uns hinüber zum Sommerbergweg, auf dem wir bis

zum Bildbaum aufstiegen. Das kleine Stück zur Hohe Loog-Hütte

schafften wir auch noch, um unser verdientes Mittagessen

einzunehmen.

Links: Die fast vollständige Gruppe auf der Hohen Loog - rechts: Heimwärts (Fotos: Uwe Rinka)

Gut ausgeruht stiegen wir dann ab nach Neustadt, aber nicht wie

vorgesehen über die allseits bekannte Kühungerquelle. Wir

gingen stattdessen ein Stück Richtung Speierheld, um links

wiederum auf einem schönen Pfad den Pfad mit dieser

Markierung  zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz

zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder

Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links

auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am

Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen

wanderten wir sodann zum Bahnhof.

zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz

zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder

Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links

auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am

Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen

wanderten wir sodann zum Bahnhof.

Bei dieser Tour ließ es sich leider nicht vermeiden, einige

Strecken auf Asphalt zurücklegen zu müssen. Dafür

entschädigten uns aber die größtenteils

wunderschönen schmalen Waldpfade.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rundwanderung am 7. Mai 2017

(Fotos von Uwe Rinka, bis auf die beiden letzten)

Route: Erfenstein - Ruine

Spangenberg - Steinbruch - Stutgarten - Ruine Breitenstein -

Wolfsschluchthütte - Wassersteine - Ruine Erfenstein - Erfenstein

Kartenmaterial:

Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000

Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010

-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-

Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24

Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.

Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000

Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013

Literatur: 2 Broschüren des Vereins Burg Spangenberg, je 2,50 €, auf der Burg erhältlich:

Burg Spangenberg und der 3-Burgen-Rundweg

Der Stutgarten bei Burg Spangenberg im Elmsteiner Tal

Walter Eitelmann, Rittersteine im Pfälzerwald, 5. Auflage.

Pfälzerwald-Verein Neustadt an der Weinstraße, ISBN

3-00-003544-3

Sicherlich

spielte die Schlechtwetter-Vorhersage eine Rolle, dass wir nur 6

Teilnehmer waren. Dabei war das Wetter gar nicht so schlecht. Den

ganzen Vormittag kein einziger Tropfen Regen. Nachmittags zeitweise

ganz leichter Nieselregen.

Um 9:05 Uhr nach der Busfahrt starteten wir in Erfenstein am Parkplatz

vor dem Bahnhof, um als erstes den Aufstieg zur Ruine Spangenberg unter

die Füße zu nehmen. Durch einen Torbogen betraten wir den

Weg zur Burg. Gleich am Anfang zur Linken, leider etwas versteckt,

klärt uns ein Schild über den "Burgfrieden" bei dieser Ruine

auf: "Burgfrieden - Gelände um eine Burg mit besonderen,

verbrieften Hoheitsrechten. Als Grenzen wurden Naturgegebenheiten

gewählt. Grenzverlauf bei Burg Spangenberg: Speyerbach -

Höllischtal - Schloßtal - Alter Weinweg - Otterfels.

Fläche = 0,67 qkm."

Auf eine detaillierte Burgbeschreibung möchte ich verzichten, da

die Seiten der von mir angegebenen Links ausführlich informieren.

Der Verein Burg Spangenberg e.V. kümmert sich nicht nur um diese

Burgruine, sondern auch um den Stutgarten und den

3-Burgen-Rundweg, und hat außer dem oben erwähnten Schild

auch noch eine Reihe anderer Schilder mit interessanten Informationen

aufgehängt. Er veranstaltet Führungen auf der Spangenberg und

betreibt in der Unterburg ein Restaurant, um seine Finanzen

aufzubessern, aber natürlich auch um dem Wanderer eine Einkehr in

der urigen Lokalität zu bieten. Die Webseite des Vereins informiert ausführlich über die Burg, den Steinbruch, den Stutgarten und den 3-Burgen-Rundweg.

Auf

dem Weg unter der Burg klärt ein Schild darüber auf, dass

Klettern verboten ist. Wir erfuhren, dass 2 Wanderfalken-Paare und ein

Kolkraben-Paar brüten. Auch darf die Oberburg daher nicht betreten

werden. Ein Stückchen weiter sahen wir die Burg mit ihren 3 Teilen

Oberburg, Mittelburg und Unterburg vor und über uns liegen.

Schön zu sehen die beiden schmalen und dennoch imposanten

Schildmauern der älteren Oberburg und der später erbauten

Mittelburg. Das Restaurant in der Unterburg war noch geschlossen. Sehr

empfehlenswert ist eine Burgführung nach dem 30. Juni, wenn die

Vogel-Brutzeit zu Ende ist. Anmeldung in der Burgschänke.

Oben links: Ruine

Spangenberg von unten betrachtet - Mitte: Die Schildmauern der Burg

(Blick von oberhalb) - rechts: Schild am Eingang zur Unterburg

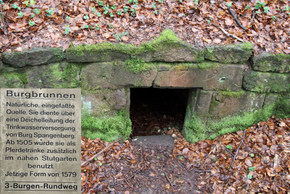

Nun ging's aufwärts zum Steinbruch. Auf halber Höhe zweigt

der 3-Burgen-Wanderweg (Zeichen: Stilisierter Burgturm mit Zinnen  ) zum Burgbrunnen ab, den wir rechts liegen

ließen, um ohne Markierung weiter aufzusteigen. Ein ebener

Forstweg biegt links ab zum Steinbruch. Hierbei handelt es sich

nicht um einen Steinbruch im üblichen Sinne, sondern um die Stelle

auf dem Grat des Schlossberges, wo noch Pfostenrohlinge liegen

geblieben sind. Die Pfosten wurden also aus den vielen herumliegenden

Felsplatten gewonnen. Sie dienten der Einfriedung des Stutgartens.

) zum Burgbrunnen ab, den wir rechts liegen

ließen, um ohne Markierung weiter aufzusteigen. Ein ebener

Forstweg biegt links ab zum Steinbruch. Hierbei handelt es sich

nicht um einen Steinbruch im üblichen Sinne, sondern um die Stelle

auf dem Grat des Schlossberges, wo noch Pfostenrohlinge liegen

geblieben sind. Die Pfosten wurden also aus den vielen herumliegenden

Felsplatten gewonnen. Sie dienten der Einfriedung des Stutgartens.

Wir gingen den ebenen Weg zurück und bogen rechts ab Richtung

Burg, um aber gleich links zum Burgbrunnen abzuzweigen und um wieder

auf den 3-Burgen-Rundweg zu gelangen.

|

|

Oben links: Steinbruch - rechts: Burgbrunnen

Weitere Info über

den Burgbrunnen aus: Der Spangenberger - Mitteilungsblatt des Vereins

Burg Spangenberg e.V. - Nr. 17, Juli 1993 Seite 1 Seite 2

Oben links: Blick in den Brunnenschacht - rechts: restauriertes Stück der Stutgarten-Einfriedung

Den obigen Blick in den Brunnenschacht ermöglichte der starke

Blitz der Kamera. Schön zu sehen ist der Knick nach links der

hinteren Brunnenkammer.

Der Weg führte uns

sodann weiter am oberen Rand des Stugartens entlang. Verstreut im

Gelände zur Rechten erblickt man vereinzelte Bruchstücke der ehemaligen

Pfosten. Etwas weiter befindet sich die Stelle mit einem Stück restaurierter Einfriedung.

Nun

folgten wir dem 3-Burgen-Rundweg, der uns hinunter zur L 499

führte. Hier muss man sich links halten, vorbei am Parkplatz

Breitenstein, von dem aus der Wanderweg zur Wolfschluchthütte

führt. Auch vorbei an dem zum Wanderweg parallel verlaufenden

Fostweg bis zu dem hoch führenden geschotterten Forstweg. Am

Anfang

dieses Weges stößt man auf den

Ritterstein Nr. 113: R. Breitenstein 500 Schr. Einige Meter muss man

mit dem Schotter vorlieb nehmen, dann führt ein schöner Pfad

links ab zur Burg. An einer Linkskurve steht ein Dreikantsein, also ein

Grenzstein am Zusammentreffen von 3 Territorien. Die Tafel am Baum gibt

Auskunft.

Die Burg ist mehrfach

geteilt in Ältere obere Burg, Mittlere Burg und Nieder-Breitenstein.

Aber letztere ist nochmals dreigeteilt in Oberburg, Nördliche Unterburg

und Südliche Unterburg. Ganz schön kompliziert. Zum besseren

Verständnis bei der Besichtigung habe ich Zeichnungen vom Grundriss

verteilt. Eine ausführliche Beschreibung mit diesem Grundriss enthält

diese Seite

Oben links: 4 Fotos vom Dreikantstein: Tafel und alle 3 Seiten des Steins - rechts: Nieder-Breitenstein

Auf

dem Foto oben rechts sieht man den Felsen von Nieder-Breitenstein, auf

dem die Reste der Oberburg stehen, und den Torbogen mit Mauerresten, der zur

Südlichen Unterburg gehörte. Etwa in der oberen Mitte ist

eine Steintreppe mit dem Rest einer schützenden Mauer zu erkennen,

die in der Fortsetzung als Holztreppe ins Innere des Torbaus der

Südlichen Unterburg geführt haben musste.

Das Foto unten links gewährt einen Einblick in den Brunnen oder

die Zisterne, der oder die sich unterhalb der Schildmauer von

Nieder-Breitenstein befindet. Um herauszufinden, um was es sich

tatsächlich handelt, müsste man ausgraben. Schade, dass

dafür das Geld fehlt.

Oben links: Brunnen oder Zisterne - rechts: Im

Vordergrund die Mittlere Burg, dahinter die Schildmauer der Oberburg von

Nieder-Breitenstein

Wir

besichtigten die gesamte Burganlage, wobei wir ganz schön steil

bis zur Oberen Burg aufsteigen mussten. Dann kehrten wir zum Parkplatz

zurück und nahmen den am schönen einstigen Floßbach

entlang führenden Wanderweg unter die Füße. Zwischen

Weg und Bach wurde schwer abgeholzt, aber man hat an mehreren Stellen

Äste und Gestrüpp über dem Bach aufgehäuft,

sicherlich um ein Refugium für verschiedenste Tierarten zu

schaffen. Um 13:00 Uhr erreichten wir, wie vorgesehen, die

Wolfsschluchthütte, um unsere, denke ich, wohlverdiente

Mittagspause zu genießen.

Links: Die Wandergruppe vor der

Wolfsschluchthütte - rechts: Selbstporträt unses Fotografen Uwe. Bei dieser Gelegenheit ihm ein herzliches Dankeschön

Links: Am größten Wasserstein - rechts: Der Bergfried der Burgruine Erfenstein (von Spangenberg aus herangezoomt)

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto ging's ein kleines Stück

Richtung Esthal weiter. Dann bogen wir rechts auf den hoch

führenden Wanderpfad Nr. 7 ab bis kurz vor Esthal. Am Bildstock

zur Rechten schwenkten wir nach rechts auf den Weg mit den

Markierungszahlen 8 und 9 zu unserem

nächsten Ziel, den Wassersteinen. Achtung, man kann leicht den Weg

verfehlen.

Zunächst erreichten wir den Weg mit den Markierungen  und

und  und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer

64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den

Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile

verlässt

und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer

64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den

Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile

verlässt  unseren Weg. Dort wo der Weg

unseren Weg. Dort wo der Weg  scharf

links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der

jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man

linkerhand sogar den Wegweiser

scharf

links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der

jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man

linkerhand sogar den Wegweiser  ,

der auch auf die forstamtliche Ziffer 65 hinweist. Dort, wo der Weg

durch Abholzung eines beidseitigen Streifens lichter wird,

stößt man auf die Wassersteine links und rechts des Weges.

Linkerhand auf einem Felsen weist eine Inschrift den Weg zu den

größeren Wassersteinen. Zugegeben: Die Steine sind keine

besondere Sehenswürdigkeit. Aber die vielen kleinen und dennoch

interessanten Dinge bereichern den Pfälzerwald.

,

der auch auf die forstamtliche Ziffer 65 hinweist. Dort, wo der Weg

durch Abholzung eines beidseitigen Streifens lichter wird,

stößt man auf die Wassersteine links und rechts des Weges.

Linkerhand auf einem Felsen weist eine Inschrift den Weg zu den

größeren Wassersteinen. Zugegeben: Die Steine sind keine

besondere Sehenswürdigkeit. Aber die vielen kleinen und dennoch

interessanten Dinge bereichern den Pfälzerwald.

Um nicht bis zum Abzweig des Weges  zurückgehen

zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er

schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken

und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf

dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den

grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht

befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter

schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber

dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf

eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,

auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten

Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.

zurückgehen

zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er

schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken

und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf

dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den

grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht

befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter

schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber

dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf

eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,

auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten

Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.

Auf Steinstufen aufwärts gelangten wir

in den aufgeschütteten Halsgraben von Alt-Erfenstein. Wer auf den

Felsen mit den Überresten des Bergfrieds hinauf möchte, muss

klettern. Nur Uwe wagte es. Wir stiegen wieder ab und weiter hinunter

zunächst in den zum Teil verschütteten Halsgraben

der unteren und größeren Burg, durch den der Weg

führt. Linkerhand im Halsgraben, der die Bergseite der Burg

U-förmig umschließt, sollen die Reste einer Zugbrücke

zu sehen sein, berichten Klaus und Thomas Frölich in der

Broschüre des Pfälzerwald-Vereins Kaiserslautern aus dem Jahr

2003: "Wenig bekannte Burgen in der Pfalz". Auch diese Ruine

besaß offenbar neben der Burg auf dem Felssporn eine Unterburg,

zu der die Zugbrücke geführt haben soll. Der teils gemauerte

Halsgraben ist deutlich zu erkennen, Reste einer Zugbrücke konnten

wir leider nicht ausmachen. Die oben erwähnte Webseite 2

beinhaltet einen Grundriss, der einen informativen Einblick

in Lage und Bebauung der Burg gewährt.

Nach einer ausgiebigen Besichtigung der Oberburg stiegen wir ab nach

Erfenstein. Da wir offenbar alle noch nicht müde waren und noch

genug Zeit hatten, stiegen wir nochmals hoch zur Ruine Spangenberg, wo

wir im Restaurant unsere Abschlussdrinks zu uns nahmen. Von Erfenstein

aus brachte uns der Bus wieder nach Neustadt.

Nachtrag zu den Wassersteinen: Am Pfingstmontag, den 5. Juni 2017,

suchte ich nochmals die Wassersteine auf. Und siehe da: Der Schriftzug

auf dem Felsen war aufgefrischt und die Wassersteine blitzeblank

geputzt worden. Herzlichen Dank! Wie unsere Tageszeitung "Die

Rheinpfalz" am 13. Juni 2017 berichtete, haben Mitglieder des

Pfälzerwald-Vereins Esthal diese Aktion durchgeführt. Bei dem

Stein mit dem Schriftzug handelt es sich nicht, wie irrtümlich

berichtet, um einen Ritterstein, da er nicht im Rittersteinverzeichnis

aufgeführt ist. Über

die Entstehung der Wassersteine gehen lt. unserer Zeitung die Meinungen

weit auseinander. Ob sie dieselbe Geschichte haben wie die sog.

Gletschermulden auf dem Kesselberg? Über zwei verschiedene

Meinungen über die dortige Entstehung habe ich bei meiner Wegbeschreibung des Pfälzischen Königsweges, 8. Etappe, berichtet.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rundwanderung am 15. April 2018

(Fotos von Heidrun Völkel und Alwin Müller, teilweise von den Vorwanderungen)

Route: Gemeindeplatz Esthal - Schelmenteichbrunnen - Goldbrunnen - Wolfsschluchthütte

- Museumswald auf der Kl. Ehscheid - Wolfsgrube bei Schwabenbach -

Erntsiegelbrunnen - Römerbrunnen - Gemeindeplatz Esthal. Teils

identisch mit dem Westteil des Brunnenwanderweges.

Kartenmaterial:

Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000

Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010

-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-

Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24

Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.

Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000

Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013

Literatur: Grundschule Esthal, Die Trift im Breitenbachtal

Walter Eitelmann, Rittersteine im Pfälzerwald, 5. Auflage.

Pfälzerwald-Verein Neustadt an der Weinstraße, ISBN

3-00-003544-3

13 Wanderer

machten sich bei schönstem Wetter auf den Weg von der

Bushaltestelle am Gemeindeplatz in Esthal. Hier gibt es eine Tafel, die

über den Brunnenwanderweg informiert, und bereits 2 Brunnen, einen

Springbrunnen und einen Tiefbrunnen, der nicht mehr in Betrieb ist.

Etwas weiter südlich in der Verlängerung der

Brunnenstraße mit bei Nässe sehr glattem Kopfsteinpflaster

entdeckten wir den Schelmenteichbrunnen.

Die meisten Brunnen um Esthal waren Wasch- und Viehtränkebrunnen

und dienten der Bewässerung der Felder. So auch der

Schelmenteichbrunnen. Diese Seite

der Gemeinde Esthal gibt Infos über den Brunnen und erklärt

die Namensherkunft. Unterhalb befand sich nämlich ein Teich, zu

dem Schelme (Diebe) gebracht und mittels eines Hebels so lange

untergetaucht und wieder hochgehievt wurden, bis sie ihre Schuld

bekannten und versprachen, nie wieder Unrecht zu tun.

Wir wanderten weiter auf diesem Weg, der im Tal die Straße bzw.den markierten

Wanderweg zur Wolfsschluchthütte quert und dann etwas oberhalb des

Talgrundes verläuft. Auf schmalem Pfad stiegen wir sodann zum Goldbrunnen ab.

Dieser zweigeteilte Brunnen links und rechts des Info-Steins ist

eigentlich eine Quelle. Besonders im linken Teil sieht man schön

das Wasser aus dem lockeren Sandboden, kleine runde Sandhügel

bildend, hervorquellen. Die Namensherkunft bleibt der Fantasie

überlassen.

|

|

Links: Die nicht vollständige Gruppe am Schelmenteichbrunnen - rechts: Der Goldbrunnen

Nun gingen wir im Talgrund, direkt am Breitenbach entlang, zurück.

Ein idyllisches urwaldähnliches Waldstück begeisterte uns.

Der Pfad und der in niedrige Mauern eingefasste begradigte Bach

fügen sich hervorragend in die Natur ein, zumal die Mauern teils

zerfallen und üppig von Moos überwachsen sind. Es handelt

sich nämlich um eine ehemalige Triftanlage, die hier von Anfang

des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben wurde.

Wir stießen auf eine Vertiefung zur Linken, die kein Wasser mehr

enthaltende Mühlbrunnenklause. Klause ist das pfälzische Wort

für das bayerische Woog. Auf dem Foto unten links erkennt man am

Ende des Woogs eine getreppte Mauer, in deren Mitte die Bohlenwand

eingefügt war, mittels derer man durch herausziehen der einzelnen

Bohlen das Wasser dosiert abgeben konnte, damit die Holzstämme zur

Weiterbeförderung genügend Schwung bekamen. Kurz vor dem Woog

fällt eine Verzweigung des Baches auf. Denn das Holz konnte mit

dem Bach entweder in den Woog oder daneben, praktisch als Bypass,

weitergeleitet werden. Das machte Sinn, denn die ins Wasser geworfenen

Stämme mussten von ca. 2 Dutzend Triftknechten begleitet werden,

die mit langen Stangen sich verkantendes Holz wieder gerade richteten.

Das funktionierte nur bei Tag. Wenn der Abend nahte, wurden die

Stämme im Woog "geparkt".

Wir erreichten ein Stauwerk mit zwei Stahldeckeln am Boden. Das diente

früher der Wasserversorgung von Esthal. Heute versorgt die

gefasste und eingezäunte Mühlbrunnenquelle zur Linken

das Dorf. Wir stießen auf die Asphaltstraße, die von Esthal

herunterkommt, passsierten die Kläranlage und erreichten die

Wolfsschluchthütte zur frühen Mittagseinkehr.

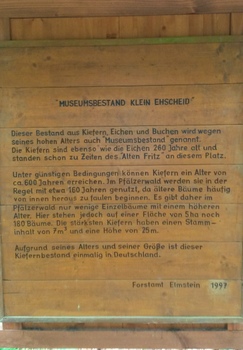

Links: Mühlbrunnenklause ohne Wasser - Mitte: Triftbach - rechts: Tafel im Museumswald

Danach stand ein weiteres Schmankerl auf dem Programm, der Museumswald

auf der Kleinen Ehscheid. Hierzu wanderten wir auf dem Weg nach

Breitenstein weiter, überquerten auf einem Steg den Bach Richtung

Schwabenbach und Naturfreundehaus. Aber wir nahmen den zunächst

parallel verlaufenden Forstweg links daneben, stießen oben auf

der Kl. Ehscheid auf den grün/blau und grün/weiß

markierten Weg Nr. 7, um rechts zu einer Hinweistafel zu gelangen. Auf

dem vergrößerten Foto rechts oben ist der Text gut zu lesen,

sodass ich nur noch folgendes hinzufügen möchte: Nach dem 2.

Weltkrieg dezimierten die Franzosen den Baumbestand im Pfälzerwald

durch massiven Holzeinschlag im Rahmen der Reparationszahlungen. Dabei

verließen sie sich offenbar auf die Angaben der hiesigen

Förster. Nun soll laut Überlieferung der Förster den

alten Baumbestand auf der Kl. Ehscheid entweder versehentlich oder

absichtlich verschwiegen haben. Wie auch immer, die alten Bäume

waren gerettet.

Links: Mächtige Bäume im Museumswald - Mitte: Diese Kiefer hat 3 m Umfang - rechts: Wolfsgrube bei Schwabenbach

Nun unternahmen wir einen Abstecher nach rechts gleich bei der Tafel,

um die mächtigen Bäume besser bestaunen zu können. Nach

einem Halbrund erreichten wir wieder den markierten Weg und alsbald

eine schöne Sitzgruppe, die zum Rasten einlädt. Auf dem Weg

Nr. 7 bleibend entdeckt man den Ritterstein Wolfsgrube, Nr. 107 in

Walter Eitelmanns Rittersteinbuch. Gleich links daneben befindet sich

die nicht mehr so tiefe, aber noch erkennbare Wolfsgrube, in der

Köder oder lebende Tiere die Wölfe zum Hineinspringen

anlockten. Mit dem Begriff "Wolfsgrube" können heutzutage viele

Menschen nichts mehr anfangen, dabei wurde erst 1908 der letzte Wolf im

Pfälzerwald erlegt.

Auf dem Weg Nr. 7 bleibend erreichen wir mit einem kleinen Abstecher

nach rechts den Erntsiegelbrunnen mit offenbar unbekannter

Namensherkunft. Nun waren wir wieder auf dem Brunnenwanderweg, der nach

dem Abstecher auf einem Pfad links hinaufführt. Nicht rechts

Richtung Wolfsschluchthütte hinuntergehen!

|

|

Links: Erntsiegelbrunnen - rechts: Römerbrunnen

Zwischenzeitlich bot sich ein schöner Blick auf Esthal, bevor wir

oberhalb des Goldbrunnens auf dem Forstweg mit der Markierung

weiß/grün und Nr. 8 weiterwanderten und somit auf der linken

Bachseite blieben, ehe wir rechts der Nr. 8 folgend hochgingen und

auf höherem Niveau zurück bis wir wieder den Brunnenwanderweg

erreichten, der steil links hoch den Weg zum Römerbrunnen wies.

Nun blieben wir auf dem Brunnenwanderweg, zunächst ein

längeres heidebewachsenes Stück. Der Weg führt vor einer

langen Linksschleife rechts ab, was leicht übersehen werden kann,

weil er nur in der Gegenrichtung markiert ist. Wir erreichten wieder

die Straße, die wir anfangs gequert hatten, und statteten noch dem Nebelsbrunnen einen

Besuch ab, bevor wir über die Bergstraße den Ausgangspunkt

wieder erreichten.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rundwanderung am 06. Mai 2018

(Fotos von Heidrun Völkel und Alwin Müller)

Route:

Altes Forsthaus Esthal - Spitzensteiner Tal - Kl. Pflasterberg -

Taubenplatz - Hengstental - Wögelbrunnen - ASV Sportheim -

Tränkenbrunnen - Traufelsbrunnen - Dörrenberg - Felsen

oberhalb der Sattelmühle - Altes Forsthaus Esthal. Teils

identisch mit dem Ostteil des Brunnenwanderweges.

Kartenmaterial:

Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000

Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010

-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-

Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24

Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.

Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000

Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013

Wir

starteten am Restaurant Altes Forsthaus an der K 23 nach Esthal. Die

Bushaltestelle heißt immer noch Feuerwehr-Schulungsheim, obwohl

dieses längst vergangenen Zeiten angehört. Zunächst

wanderten wir auf Forstweg ins Spitzensteiner Tal. Der Name rührt

daher, dass es hier einen offenbar spitzgeformten Menhir gab, der 1787

urkundlich erwähnt und 1873 beim Bau der Kreisstraße

zerstört wurde. Schüler der Grundschule Esthal errichteten

2004 am Anfang des Gr. Pflastertals einen neuen "Spitzen Stein". Siehe auch weiter unten unter "Denk - Mal"-Steine.

Am Ende des hinaufführenden Tales bogen wir

auf dem Querweg links ab, um alsbald auf einem leicht zu

übersehenden Pfad rechts weiter aufwärts zu streben. Einige

Hindernisse unterzogen uns Sonderprüfungen. An einem

umgestürzten Baum mussten wir etwas den Hang hinaufklettern, um an

einer ein wenig leichteren Stelle das dichte Geäst zu

überwinden. Siehe Foto unten links. Ich versprach, dass dies das

schwerste Hindernis des gesamten Weges ist.

|

|

Foto links oben: Sonderprüfung - rechts oben: Ein "Denk-Mal"-Stein

Am

Ende dieses Pfades erreichten wir eine Hütte der Gemeinde Esthal,

die man mieten kann. Ein paar Meter unterhalb plätschert direkt am

Weg ein Brunnen. Ein paar Meter links, und wir befanden uns auf dem

grün/weiß markierten Weg von Neidenfels nach Esthal. Hier

steht rechterhand einer dieser "Denk -Mal"-Steine aus dem

Steinsetzungsprojekt von Schülern der Verbandsgemeinde Lambrecht

in Zusammenarbeit mit u.a. der Volkshochschule Lambrecht. Siehe auch unter Kulturjugend Frankeneck und Grundschule Neidenfels. Weitere Auskünfte erteilt Frau Pia Neumann von der Verbandsgemeinde Lambrecht.

Wir stießen auf einen Wiesenplatz mit einer Bank unter einem

Baum. Geradeaus, etwas ansteigend, wanderten wir über eine weitere

Grasfläche an einer kleinen Einzäunung vorbei, um links auf

einen schönen, nicht markierten, offenbar nicht mehr befahrenen

Forstweg auf dem Kl. Pflasterberg zu gelangen.

Beruhigend, wie das trockene Laub unter unseren Füßen

raschelte. Von rechts kam ein mit einer weißen Scheibe markierter

Weg hinzu, und so erreichten wir den Taubenplatz, eine Wegspinne, an

der viele Wege zussammentreffen. Einer davon, weiß/rot und

weiß/grün markiert, führt nach Esthal. Direkt, rechts

daneben, verläuft parallel ein ausgeprägter Hohlweg. Dieser

war ein Römerweg.

Wir wanderten westwärts auf einem nicht markierten Forstweg weiter

und stießen auf einen Weg in der Talsohle des Hengstentals, den

wir links hinuntergingen. Nach einigen Metern verlässt der Weg die

Talsohle nach links. Hier mussten wir zunächst weiterwandern, da

die Talsohle mit umgestürzten Bäumen versperrt ist. Wir

mussten aber wieder hinunter. Also blieb uns nichts weiter übrig,

als nach ein paar umgestürzten aber passierbaren

Nadelbäumen ein kleines Stück den Abhang hinunter zu

klettern. Hier ist der Weg wieder begehbar. Kurz darauf erblickt man

linkerhand eine Quelle. Nun darf man den rechts abzweigenden, nach oben

führenden Pfad nicht übersehen. Bald stießen wir auf

den Brunnenwanderweg, der uns zum Wögelbrunnen führte. Die Namensherkunft

dieses Brunnens kann man nicht erraten. Früher, vor dem Straßenbau, gab

es unterhalb einen kleinen Woog, also ein Wöglein oder Wögel, wie ihn

die Esthalter nannten. Die Web-Seite der Gemeinde gibt Auskunft über diesen Brunnen.

|

|

Links: Wögelbrunnen - rechts: Tränkenbrunnen

Ein paar Schritte über die Straße und wir konnten unsere

Mittagsmahlzeit im ASV Sportheim einnehmen. Gut und reichlich war's,

aber es dauerte lange, und so waren wir spät dran, als wir in der

Nähe, oberhalb des Wiesengeländes den Tränkenbrunnen mit

dem stattlichen Gemäuer unter der Straße aufsuchten. Auch

über diesen Brunnen gibt die Web-Seite der Gemeinde interessante Erläuterungen mit historischem Hintergrund in Text und Bild.

Wir wanderten nun zur Hauptstraße hinauf, gingen links ab und

wieder links die Friedhofstraße hinunter. Direkt hinter dem

Friedhof führte uns rechts ein Weg hinunter zur Kreuzung mit der

Beschilderung zum Straufelsbrunnen. Auf einem schönen schmalen Waldpfad gelangten wir auf die Forststraße in der Talsohle und rechts ab zum Brunnen.

|

|

Links: Am Straufelsbrunnen - rechts: Felsen am Kammweg

Den Abstecher zum alten Esthaler Steinbruch am Ende des Straufelstales

kurz vor der Kreisstraße musste ich fallen lassen, da es sonst zu

spät geworden wäre. Aber ein Schmankerl wollte ich den

Mitwanderern nicht vorenthalten, den Kammweg auf dem Dörrenberg.

Wir wanderten daher nicht die linke, sondern die rechte Seite des

Straufelstals hinunter, bogen gleich rechts in ein schönes

Seitental ab, den nächsten Weg links hoch, an der nächtsen

Gabelung links einen ebenen Weg ins nächste Seitental des

Straufelstals, in einer scharfen Linkskehre wieder den Weg hoch, um auf

dem nächsten Querweg links abzubiegen. Nun umwanderten wir im

Uhrzeigersinn auf einem schönen Fahrweg den Dörrenberg bis zu

einer grasigen Lichtung. Nun bogen wir über den linken Rand dieser

Lichtung weglos links ab und erreichten den vorerwähnten Kamm, der

anfangs schwach ausgeprägt ist. Aber wenn man einfach auf der

Höhe bleibt, kann man sich nicht verlaufen. Der parallel zum

Esthaler Tal verlaufende Kamm wird langsam, teils auf Trampelpfad,

felsiger. Die nicht sonderlich imposanten, recht kleinen Felsen sind

m.E. dennoch sehenswert. Schließlich sind sie auf der Karte (ohne

Namen) als Naturdenkmal gekennzeichnet. Am Besten umgeht man sie auf

etwas schwierigem Weg auf der rechten Seite. Nun konnten wir auf

die westlichsten Häuser von Frankeneck hinabblicken. Direkt unter

uns die Sattelmühle.

Wir waren also weit von Esthal entfernt, sodass ich mir auch nicht

sicher bin, ob der Kamm noch zum Dörrenberg gehört.

Ein Stück

weiter gelangten wir über ein paar Steinstufen wieder auf den

Forstweg. Es gab also offenbar einen offiziellen Weg zu den Felsen.

Links haltend erreichten wir sodann in entgegengesetzter Richtung

wieder das Alte Forsthaus, wo uns die Wirtsleute, obwohl geschlossen

war, mit Getränken versorgten. Wir waren sehr froh, dass wir die

Wartezeit auf den Bus nicht dürstend überstehen mussten.

|

|

zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz

zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder

Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links

auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am

Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen

wanderten wir sodann zum Bahnhof.

zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz

zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder

Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links

auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am

Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen

wanderten wir sodann zum Bahnhof.

und

und  und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer

64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den

Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile

verlässt

und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer

64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den

Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile

verlässt  unseren Weg. Dort wo der Weg

unseren Weg. Dort wo der Weg  scharf

links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der

jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man

linkerhand sogar den Wegweiser

scharf

links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der

jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man

linkerhand sogar den Wegweiser  zurückgehen

zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er

schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken

und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf

dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den

grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht

befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter

schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber

dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf

eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,

auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten

Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.

zurückgehen

zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er

schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken

und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf

dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den

grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht

befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter

schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber

dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf

eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,

auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten

Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.